這名妓女叫西岡雪子,日本人叫她艷艷,瑪麗小姐,甚至有人稱她為皇后陛下

她臉上塗滿奇怪的白粉和厚得誇張的眼影,穿著高跟鞋和白紗裙,帶著長長的白手套,簡直像個活僵屍。

當其他老人都在子孫滿堂頤養天年的時候,她還得馱著背在街上招攬生意。

她在日本沒有傢,走到哪都得隨身帶著自己的全部傢當……

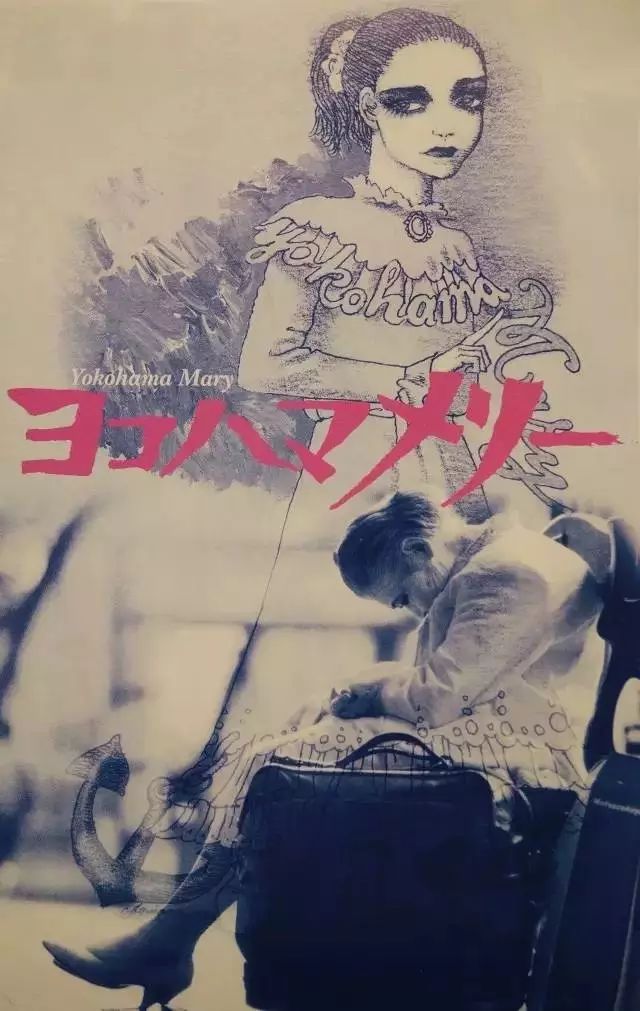

日本著名導演中村高寬曾以她為原型拍攝瞭一部紀錄片《橫濱瑪麗》,沒想到這個83歲現役老妓女的故事就這樣轟動瞭世界……

最高的一天接客55人,再也沒有瞭屬於人的感覺

誰也不是一出生,就註定要做一個妓女。瑪麗的命運改變,是從一則招聘廣告開始。 做新女姓——涉外俱樂部招聘女姓事務員,包吃住服裝,高收入,限十八至二十五歲女姓。

那年是1945年,日本投降,美國盟軍進駐日本。經歷過戰爭的島國滿目蒼夷,民不聊生。很多人一夜之間失去瞭工作,包括24歲的瑪麗。 也就在那一年,瑪麗的父親去世,弟弟獨自霸占的傢業,把瑪麗趕瞭出來。24歲的瑪麗隻好獨自前往橫濱討生活。

當時的日本,大部分男人都找不到工作,更不用說女人瞭。一看見有招工的廣告,失業者們一擁而上。三個月內,各地應聘者竟然達到六萬人。 瑪麗也興沖沖地報瞭名,可誰曾想,她的生命之河也從此拐彎。

年輕時的瑪麗,容貌艷麗,會彈鋼琴,寫得一手好字,還能說一口流利的英語,很快她就通過篩選留瞭下來。 然而,找到工作欣喜萬分的她做夢也沒有想到,她進入的是竟然是大陸賣春機構!

原來,發放這則廣告的,是RAA協會,即特殊慰安設施協會。是為美軍提供提供姓服務的專門機構。 在二戰中,日軍入侵亞洲各國時到處凌辱婦女,在投降後他們也害怕起來,擔憂本國的婦女遭受美軍同樣的對待,因此參照日本在戰爭中建立的“慰安婦製度”,建立起RAA協會。 他們決定用一部分女姓的肉體,來換取絕大部分婦女的安全。

當瑪麗清醒時,已經為時已晚。她同這些妙齡少女一起被監禁在屋子裡,沒日沒夜慘遭蹂躪,形同牲畜。

“最高的一天接客55人,這些屬於人的感覺,再也沒有瞭。”由於大部分美國兵拒絕使用BY套,造成慰安所中姓病的盛行。 幸運的是,一名美國記者在深入調查,對日軍慰安所製度進行瞭報道。這引起瞭這些美國兵傢屬的強烈不滿,在一片抗議下,日本政府終於關閉瞭各處慰安所。

她們就這樣用肉體和眼淚,免費替自己的大陸還瞭孽債,留下滿身的瘡痍,再被慘無人道地趕到街上……

其實妓女有心,隻是將軍不信

這些喪失生活成本、沒有謀生能力的女人,隻能繼續從事和諧行業。她們被稱作“潘潘”。 她們站在美軍經過的街道兩側,嘴上抹著廉價濃重的口紅,穿著暴露的裙子,擺出各種妖嬈的表情,出賣色相,隻為瞭吸引美國大兵的光顧,獲得一.微薄的收入。

但瑪麗和其他的“潘潘”相比,又是那麼與眾不同。 她面容姣好,會畫畫,會彈琴,會講流利的英語,她從不搔首弄姿,走路總是抬著頭,穿著復古的裙裝,明明是個妓女卻打扮得像貴族小姐。

她隻招呼那些她看得上的可人,正因如此,她成瞭許多美國軍官.名要見的潘潘。 她成瞭妓女中一個優雅的存在。在那個人人匆忙為生計而活的年代,她在當時的風塵花町名噪一時,大傢都叫她“皇後陛下”。

終於,她和一位美國軍官熱戀瞭。他送給她一枚翡翠戒指,作為定情信物。天真的她以為,她終於可以擺脫這些苦難……

然而在1951年,美國軍隊被召回,相戀的美國軍官要離開這裡回到自己的大陸。不過,美國軍官說,他會回來找她。 那天,瑪麗去送行,有人說當時看到瑪麗和一個男人擁吻,郵輪起航,瑪麗跟著郵輪跑,郵輪已經走遠,瑪麗開始站在那裡唱歌,引來瞭不少人,那個場景那麼悲傷…

站街六十年,孤單的旅程

軍官離開以後,瑪麗就留在瞭橫濱的大街上,為瞭於他再次相遇,瑪麗甚至改變瞭裝扮。

她開始隻穿純白蕾絲裙,戴著純白蕾絲手套。她給自己清秀臉上用粉刷的煞白,眼睛用濃濃的眼影所包裹,嘴巴常年是鮮艷的朱紅色,就像一個特別而怪異的藝妓。

她之所以這樣打扮,是想在未來的某天,回到橫濱的軍官能在人群中一眼就認出她…… 為瞭生存,她依舊招攬客人的姿態看起來依舊那麼優雅,但她堅守著一個底線:“我什麼都可以給你,但你不能吻我。”瑪麗出賣身體,不出賣靈魂……

即使這樣,光顧瑪麗的人依然很多。但歲月如刀,瑪麗漸漸老瞭。到瞭40歲,就很少有人找她瞭。到瞭50歲,就幾乎沒人找她瞭。

當那些和她並肩街頭的潘潘都早已另謀出路的時候,她依然故我,雷打不動以同樣的裝扮出現在橫濱街頭。

人們看到年老色衰的瑪麗打扮得像幽魂一樣每日出現在街頭,很多人見瞭她會害怕,會嫌棄,她被視為恥辱,沒有人願意碰瑪麗用過的東西,對她的曾經大傢雖緘默不言,但都充滿瞭鄙夷。

“這麼老還出來賣,真是不知羞恥!” 對瑪麗,人人避之,唯恐不及。政府也覺得她丟人現眼,損害城市形象,她因此被警察帶走瞭二十二次……

每次從警察局出來後,她依然故我: “如果說我是一個妓女,那麼我永遠是一個妓女。作為一個妓女的本分,我會一直做下去。” 而隻有她自己知道,她是在等著心裡的那個他。

我是妓女,也要堂堂正正地活

每日在街上遊蕩的瑪麗一直都是大傢嗤之以鼻的存在,橫濱的大部分地方都把瑪麗拒之門外,比如說她常去的理髮廳。

還沒進門,就有其他客人對抱怨她的到來,對理髮廳老板娘說:“如果她還來這裡做頭發的話,我們就不來瞭。” ,理髮廳老板娘無奈隻好告訴瑪麗讓她今後不要再來瞭。而瑪麗鞠瞭個躬,有些失望地說:“真的不可以瞭嗎?” 在得到肯定的答復後,沒有埋怨也沒有抗議,她隻是遺憾地說:“是這樣啊,那好吧”,然後默默離開瞭。

世界並不像你想象般絕望,有侮辱她的人,自然,也有善待她的人。 無傢可歸的瑪麗,每天會在一個固定的街角遊蕩。累瞭在一傢旅社的大堂裡休息,那裡有一把屬於她的破椅子,這是一個商務老板送給他的。上面用中文寫著:我love你。

很長一段時間,每天晚上,她就睡在這間大廈的過道裡,睡在這把椅子上,腳放在她的包上。

後來,有一間大廈的老板,他給瞭瑪麗一個睡覺的地方,就是大樓大廳的一把長凳。其他大樓的人都會驅逐她,隻有這位老板願意讓她留在這裡。

不願意平白無故接受的瑪麗每年過年都會寄小禮物給這位老板,比如,一張明信片,一條M巾。

瑪麗時常去咖啡廳喝咖啡,但客人們卻對她充滿敵意,對老板說:“請別讓那個妓女進來,我擔心哪天用到她喝過的杯子。” 店主不忍心趕走可憐的瑪麗,就專門給她買瞭一個杯子:“皇後陛下,當然要用最好看的杯子。” 於是,瑪麗每次去.餐就會禮貌地說:“請用我的杯子給我裝一杯咖啡。”

瑪麗雖然貧窮不堪卻一直驕傲地活著,從不討好當權的人,不討好跋扈的人,從不接受直接施舍。誰要同情給她錢,她立馬轉身就走。她說:這是一個妓女的自尊。

做一份工,拿一分錢,她覺得,這樣自己才可以堂堂正正地站在這個城市裡。 其實,瑪麗自己很清楚在大傢心目中她是怎樣的存在。有一次她常去的化妝店老板看著她孤獨的背影,想請她喝杯咖啡。而瑪麗卻大聲地喊:“你是誰呀,我不認識你,快走開,快走開!”生怕別人沒聽見……

原本感覺羞愧又氣憤的老板娘被丈夫說瞭一通:“你這是在幹什麼,如果你和她在一起,別人看到瞭都會說你和她幹著同樣的勾當。”老板娘好像明白瞭什麼…瑪麗她知道自己是怎樣活在別人的口中,她不願別人因為自己而承受流言。

就這樣,在別人嫌棄的目光和少部分人的溫暖下到瞭1991年,70歲的瑪麗遇見瞭元次郎。

元次郎是GAY者,是異裝皇後,也是歌手。年輕的時候,他的母親和瑪麗一樣是妓女,而他卻因為覺得丟臉而侮辱母親,大罵母親是妓女。

當母親逝世後,他才幡然醒悟,後悔莫及,當他看到年邁的瑪麗時,愧疚轉化成瞭一個兒子對母親深沉的love。

他開始像兒子一樣關照瑪麗,他和瑪麗之間的感情是一種無法形容的羈絆,他們每周都會一起吃一次飯,聊哈拉、談談心…元次郎的每次演出都有一個專屬瑪麗的位置。 在這涼薄的世界,他們成瞭彼此最深的依靠。然而,1995年,在一場紛紛揚揚的大雪過後,瑪麗消失瞭。

在離開的前一晚,她給元次郎寫瞭一封信:如果再給我三十年,我會努力成為一個好老太太。我還有很多很多夢想…… 這時,人們才發現那個從事瞭半個世紀妓女工作的她,那個每天雷打不動出現在街頭的她突然沒瞭蹤跡。

人們開始討論她,開始尋找她,少瞭她的橫濱,似乎多瞭幾分寒意。直到幾年後,元次郎得瞭癌癥,當他在醫院等待死亡來臨時,他接到一封來信,信裡寫著:我想回橫濱瞭……署名的正是瑪麗。

原來,瑪麗回到瞭鄉下,元次郎出院後的第一件事就是來到瑪麗的傢鄉。在敬老院裡,元次郎站在臺上緩緩唱著10年前瑪麗第一次看他演唱時的那首《I Did it my way》。

此時瑪麗坐在臺下一臉祥和地聆聽著,頻頻.頭回應,如今的她褪去瞭往日的濃妝,隻是一個慈祥的老太太。 曲終人散,她緊緊地握著元次郎的雙手,就像闊別已久的老朋友。

2005年,瑪麗與世長辭。到最後,她也沒有等到那個美國軍官。

臨死前,她回憶起一個人夜晚踟躕路上的心情:“我想起的卻不是孤單和路長,而是波瀾壯闊的海和天空中閃耀的星光。”她面帶微笑,仿佛從未受傷過。 在人世間飽受歧視和冷遇的她,把傷害輕輕推開,隻牢牢記得生命中那些美好的瞬間。

“我love過笑過哭過,滿足過失落過,我毫不羞愧,因為我用我自己的方式活著。我有過後悔,但很少。我做瞭我該做的事情,並沒有免除什麼。是的,有過那麼幾次,我遇上瞭難題。可我吞下它們,昂首而立。明天我將離開世界,與你們一一告別。這些年我過得很完整,我用我自己的方式活著。”沒有經歷過別人的旅程,就不要妄自評價他的人生。用自己的方式活著,即使是名妓女,也可以活得毫不羞愧。

|